HHKB Lite2は、残念ながら2019年で廃盤となりました。Power MacからIntel Macへの移行を契機に、職場と自宅でかれこれ15年以上愛用してきたHHKB Lite2でしたが、ふと「HHKBに拘る必要はないのかも」と思い始め、移行先のキーボードとして標準的な英語配列のコンパクトキーボード、Drop ALTを試してみました。

HHKB Lite2の廃盤から、いったん通常の英語コンパクトキーボードに移行してみたものの[1]、やはりHHKBに依存していたところも再認識できたので、それを踏まえてのDrop ALTへの移行です。現時点では、Windows/Linux環境での移行の問題点が、ほぼ解消できている状況です。

Drop ALTを選んだ理由

HHKB的な延長だと、DropのHHKBスタイルの「Tokyo60」が順当かもしれませんが、今回もHHKB Lite2からの移行の観点でDrop ALTを選択してみました。Drop ALTを選んだ理由を列記してみます。

カスタマイズ可能 (QMK対応)

KeychronのK6(65%)を購入してから気が付いたのですが、チルダ(~)キーが独立でないとWindows環境ではかなり不便です[1]。Drop ALTは、公式にQMK対応でカスタマイスが可能です。また、複数台でのキーボード利用が前提となるために、個人的にはソフトウェアではなくハードウェアでの対応が必須です。

カーソルキーが独立

現行のHHKBに移行できない理由は、カーソルキーの不備があります。また、Drop ALTもKeychron K2/K3と同じく右SHIFTキーは1.75Uでやや特殊なものの、他のキーは標準サイズで、キーキャップの選択幅も広がりそうです。現時点では、Razerのキーキャップを試しています。

フローティングデザイン

HHKB Lite2は背面のネジを外すだけで分離でき、キーキャップ部が簡単に丸洗いできます。Drop ALTは、さすがに丸洗は難しいものの、フローティングデザインで、ある程度は掃除はし易そうです。

USBハブ機能 (Type-C)

Lite2はUSBハブ機能がありましたが、現行のHHKBではUSBハブ機能が省かれています。Drop ALTには、USBハブ機能があり、2つあるUSB Type-Cのコネクタの空いているコネクタはUSB 2.0のハブとして機能します。

Drop ALTのカスタマイズ

購入してから、現在まで徐々にカスタマイズを進めてきました。おおよそ落ち着いた感じですが、今回は通常の英語キーボードのDrop ALTに、HHKBライクな設定を加え、さらにWindows/Linux環境の操作をMac環境に寄せて、操作の共通化を図ってみました。

キーマップの変更

Dropが販売するキーボードには、専用の設定(Keyboard Configurator)サイトが提供されています。VIA対応ではありませんが、専用サイトの使い勝手が良く、QMKコンパイル環境を整備する必要なく、簡単に更新ファームウェアがダウンロードできます。

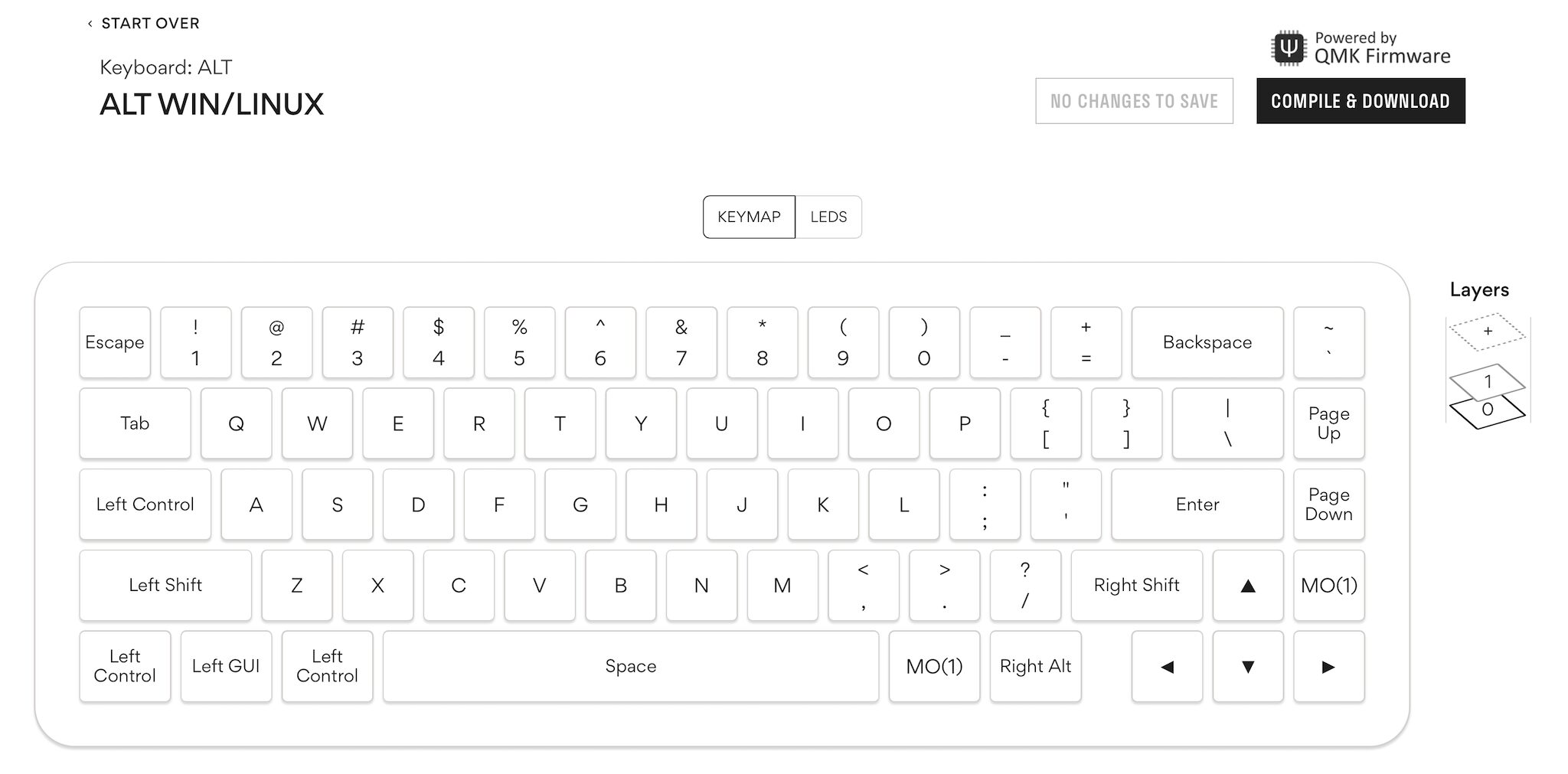

基本レイヤの設定

HHKBとの共通化 - チルダ(˜) + CTRL + Fnキーを同じ配置に

HHKBと同じ位置に、チルダ(˜)キーを独立して配置しました。また、CapsLockキーは、HHKBと同じく、CTRLキー(左)に割り当てました。 またHHKBと同じ位置に、Fnキーも配置してみました。

Macとの共通化 - 左ALTをCTRLキーに変更

Macのコマンド(⌘)キーと同じ操作感になるように、左ALTの位置にCTRL(左)キーを配置しました。また、通常の英語キーボードにも慣れるために、標準のCTRL(左)キーも残しました。

Windowsへの最適化 - FnキーをALT(右)キーと交換

基本的にWinodws環境では、IMEの切り替えに「ALT + チルダ(˜)」キーを多用するので、HHKBと同じくなるべくチルダ(˜)キーと近くなるように、FNキーとALT(右)キーの位置を交換しました。

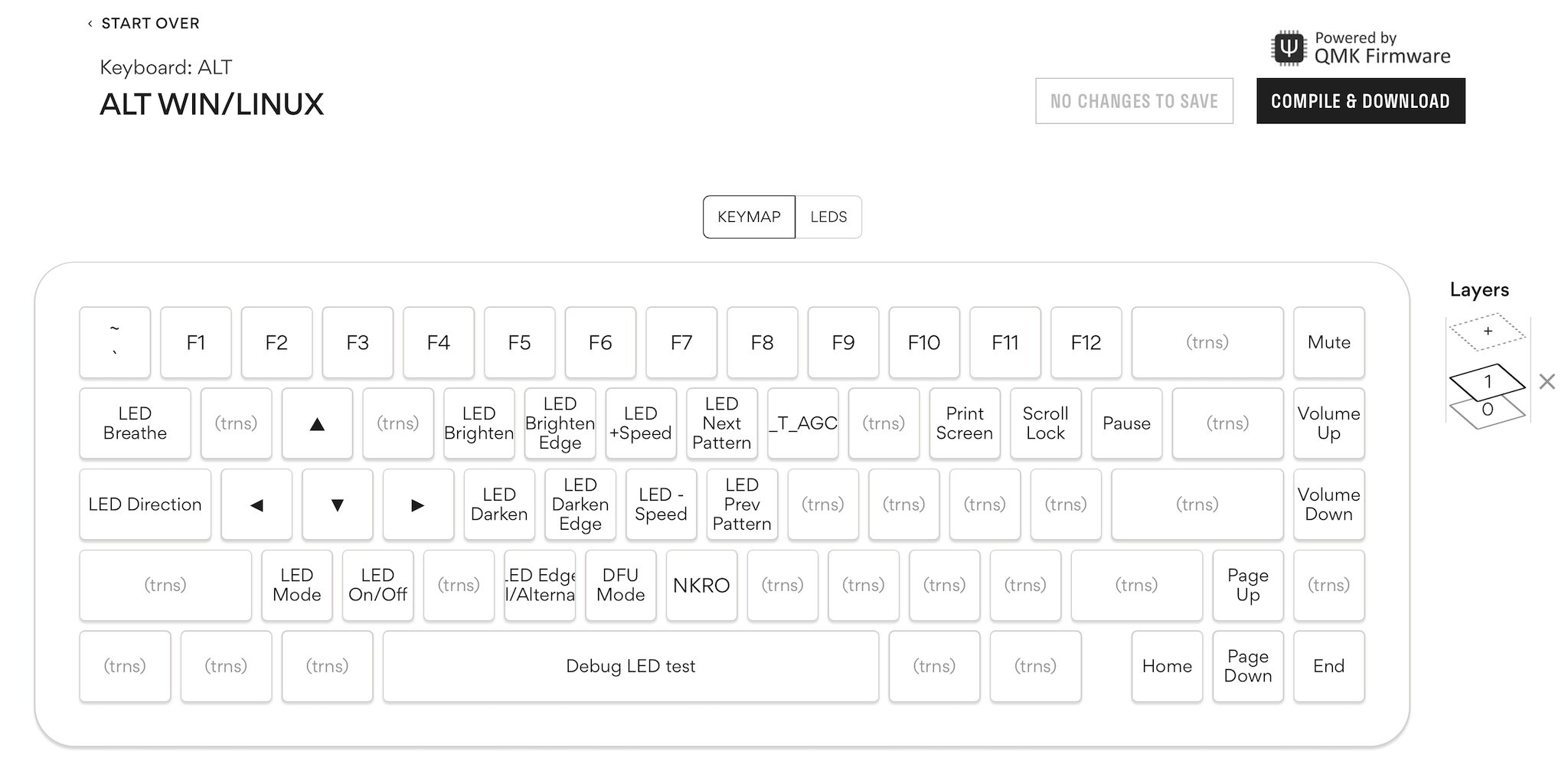

FNレイヤの設定

Fnキーをスペースバー右に配置 - ALT(右)キーと交換

Windowsへの最適化と合わせ、FNキーはホームポジションを崩さず押しやすいように、標準のALT(右)キーと位置を交換し、スペースバー右に配置しました。

カーソルキーの配置 (WASD)

現行のHHKBの標準構成とは配置が異なりますが、ホームポジションを崩さず操作できるように、WASDキーをカーソルキーとして設定しました。現在では、コマンドヒストリーでは、標準カーソルキーではなく、この上下カーソルキーを多用するような変化がありました。

キーキャップの交換

Drop ALTは、もともとキーマップを変更する前提だったため、対応できるキーキャップを同時に購入し試してみます。長らく、ハイプロファイルなMATT3O MT3を試していましたが、今日現在では標準的なRazerのキーキャップに交換しています。

Drop Skylight Series Keycap Set

Drop ALTをセットで購入する際に選択できるキーキャップです。今回はキーのリマップが前提でしたので、Drop ALTはベアボーンで購入し、キーキャップは別売りで購入しました。素材はPBTで、研磨はあまりされておらずザラザラ感が強めです。

標準的なOEMプロファイルで、今回のDrop ALTはもちろん、HHKBライクなTokyo60など、Dropで販売されているキーボード全般に対応できる分のキーが付属しています。

DROP + MATT3O MT3 /DEV/TTY KEYCAP SET

PS/2時代はIBMキーボードを愛用していた経緯もあり、IBMキーボードライクなデザインで選んでみました。ただし、IBMといっても形状的には1970年台のIBM端末のタイプライターをモチーフとしているため、かなり癖が強めです。東プレのHiProキーボードの登場にインスパイア[2]されたハイプロファイルな形状が特徴です。

世代的にはタイプライター的な形状のキーボードには馴染みはなく、1990年台のPS/2時代のPCやUNIX系のワークステーションはもちろん、1980年台の8bit時代のキーボードでは既に廃れてしまったであろう、なかなかのハイプロファイルな形状です。最初は、使っているうちに慣れるかな?とも思っていたのですが、もう少し使い込まないといけない感じです。

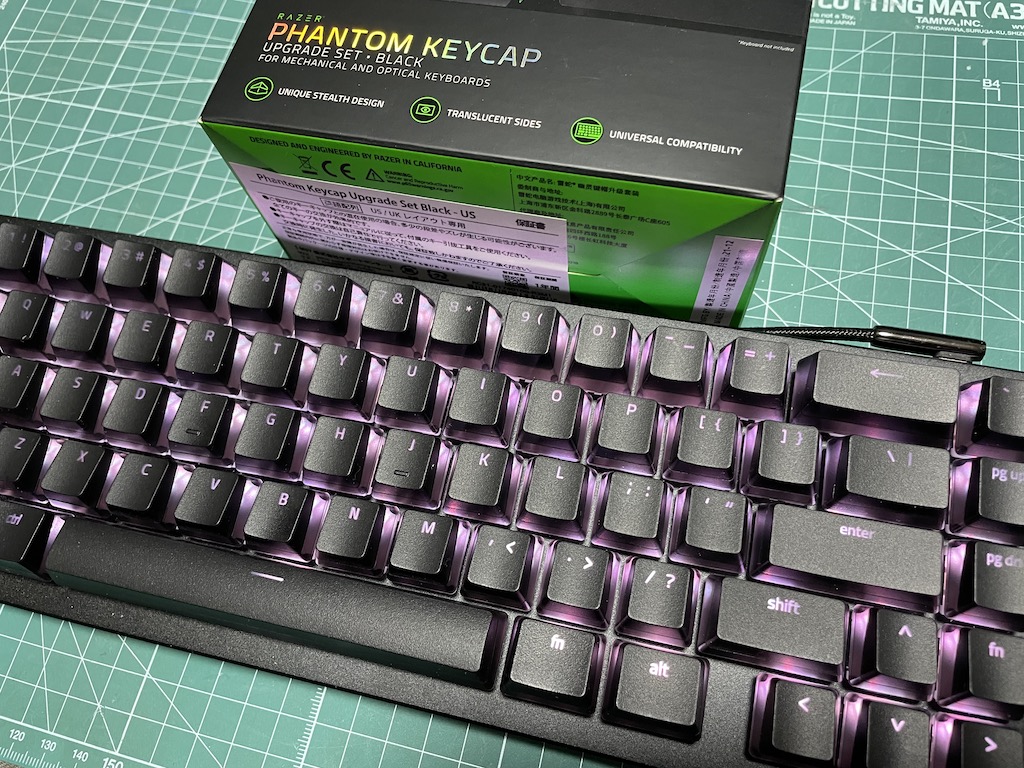

Razer Phantom Keycap Upgrade Set

MT3プロファイルは使い続けてはみたものの、現在は、最近販売されたRazerの半透明のプディングキーデザインのキーキャップに変更しています。Drop ALTに必要な1.75UのSHIFTキーが標準で付属しているのが、購入の決め手です。

ABS製のキーキャップですが、ざらつきの加工が施されており、テカりにくそうです。また、ライティングをOFFにすれば、HHKBの無刻印モデルのように、真っ黒になるのも大きな特徴です。

注意点としては、前述のDropで販売されているキーキャップセットほど、付属のキーが豊富でないので可能なキー配置に制限がかかります。今回のキーマップの場合には、Homeキーが最上段のものしか付属していないので、写真にあるように最右列をPageUp/Downキーのみの配置にしています。

スタビライザーの交換

Drop ALTのレビューでは、標準付属のスタビライザーへが酷評されていたので、念の為、多くのユーザーが交換している「EVERGLIDE PANDA GOLD-PLATE MOUNTED STABILIZER SET」に交換しました。

たしかに標準のスタビライザーは、かなりカチャカチャ感があります。比べれば確かに違いはあり、今回は購入直後に交換してしまいました。ただ、レビューの酷評ほどではなく、両者ともにしっかりルブ(潤滑)すれば、それほど大差はない感じです。

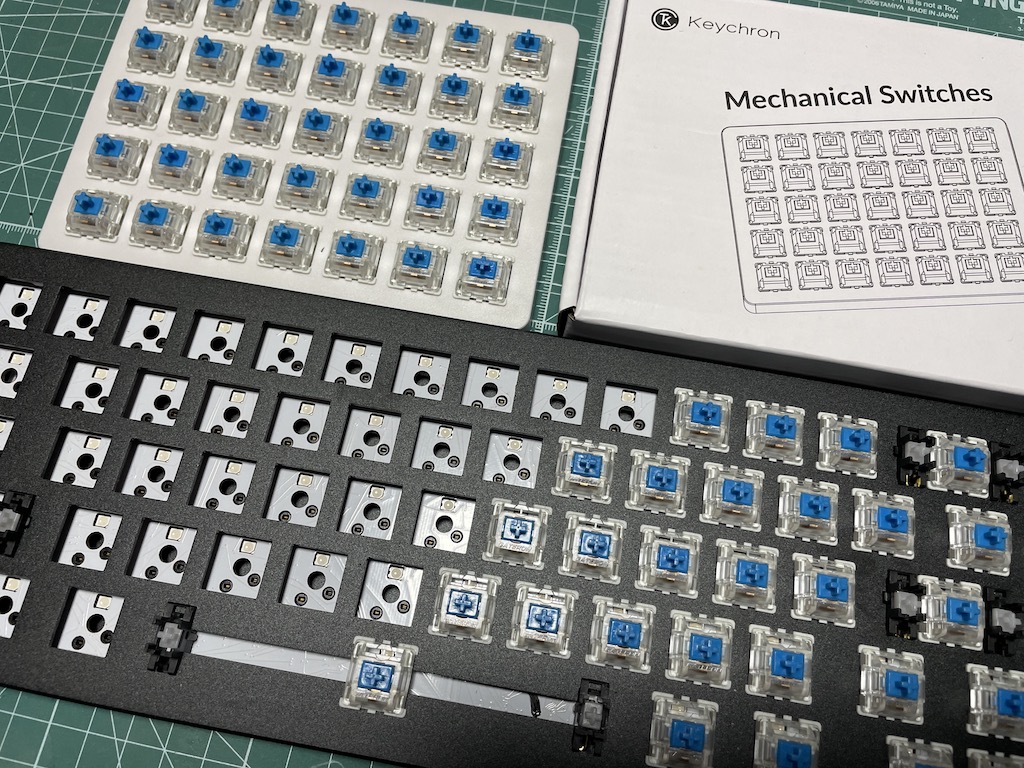

メカニカルスイッチ

自宅でのWindows/Linuxメインキーボードのため、Keychron K2と同様、昔のメインだったIBMのキーボードライクな軽快感のあるGateronの青軸を選択しています。

注意点としては、Drop ALTのレビューでも散見されるように、対応スイッチは5ピン対応ではないため、3ピンのものを選ぶか、5ピンの場合には余分なピンを折る必要がある点です。今回は、外出用に茶軸に交換したKeychoron K2で余っていた、3ピンのGateronの青軸を流用しました。

マグネットスタンド

Drop ALTでは、細かい段階的な角度調整はできませんが、マグネットで固定するタイプのスタンドが付属しています。現在は、マグネットスタンドを装着して使っています。

マグネットでの装着はかなり強力なので、持ち運んだ場合も取れることはなさそうです。

最後に

今回、Drop ALTを導入したことで、通常の標準の英語コンパクトキーボードに移行した際のWindows/Linux環境での問題点[1]は、ほぼ解消できました。

Drop ALTに関しては、専用サイトは便利なもののファームウェア更新が必要なため、VIAへの対応、またスタビライザーもPCBマウントタイプであればより良かったと思います。こちらは、将来的なアップグレードに期待するところです。

HHKB Lite2が廃盤となり、どうしようかと思いましたが、最終的には通常の英語キーボードに、HHKBの特徴を反映させることで落ち着きそうな感じです。なにより、すっかり通常の英語キーボードのレイアウトに慣れてしまったため、これからも色々と選択肢が増えそうで楽しみです。