Zwift COG & CLICKは、従来の機械式シフトにはない、静かでスムーズな変速体験を実現し、バーチャルトレーニングの可能性を大きく広げる革新的なアクセサリーです。シンプルな装着方法と高度な仮想ギア設定により、実走に近い走行感覚と戦術的な走行が可能となり、長時間のトレーニングやレースシーンにも最適です。

本記事では、製品の基本的な特徴やセットアップ方法、そして実際の使用感について詳しく解説します。最後のまとめで触れたように、実走とは異なる感覚もありますが、その快適なシフティング体験は一度試す価値が十分にあります。

Zwift COGとは

Zwift COGは、もともとZwift Hub Oneトレーナー向けに登場したスプロケットでしたが[2]、現在では「Zwift Ready[3]」対応のスマートトレーナー向け汎用品として進化しています。

現在販売されている第2世代のオレンジ色のZwift COG v2は、マルチトレーナーフリーハブ付きとフリーハブなしの2種類があり、今回はフリーハブなしタイプ(KICKR MOVE本体のフリーハブを利用)を購入しました。

フリーハブなしのZwift COGは、SHIMANO HGフリーハブ互換の14Tシングルギアですが、単なるシングルギアではなく、チェーンライン調整用に左右10段階のオフセット機構が組み込まれているのが特徴です。

Zwift COGのセットアップ

購入品には紙のマニュアルが付属していないため、Zwift公式[4]のチュートリアル動画を参考にセットアップを進めるのがおすすめです。手順としては、まずZwift COGを装着し、その後チェーンラインの調整を行います。

公式チュートリアルでは、フロントディレイラーをインナーに設定して調整することが推奨されていますが、今回は感覚的にアウターの踏み具合を重視し、フロントギヤをアウターに設定してから調整を行いました。

Zwift COGの装着方法

Zwift COGはSHIMANO HG(Hyper Glide)フリーハブ互換の形状をしているため、装着にはシマノフリーハブ対応の工具が必要です。交換は通常のシマノのスプロケット交換と同様の工具と手順で行えます。

なお、通常のシマノスプロケットは30〜50N・m[7]で装着しますが、Zwift COGは5N・mの指定があり、非常に緩めなので注意しましょう。公式チュートリアル動画に沿い、可能な限り手でロックリングを締めた後、工具で45度ほど締める程度に留めます。

Zwift COGの調整方法

Zwift COG装着後は、チェーンラインの調整を行います。クランクを回しても異音がしないよう、チェーンラインをスプロケットとフロントチェーンリングの中央に位置させることが重要です。

公式動画では、リアディレイラーを中間(5速や6速)に設定し、フロントディレイラーをインナーにして調整することが推奨されていますが、今回はアウターの踏み具合を優先し、フロントギヤをアウターに設定してから調整を行いました。

具体的には、Zwift COGをトップ側の最大位置(10)に移動させ、チェーンライン的に異音がしない位置に、11速リアディレイラー側を6速に調整し、セットアップを完了させました。

Zwift Clickとは

Zwift Clickは、Zwiftの設定画面で仮想シフトのプリセットされたギヤ比を変更できる機能です。公式資料[1]や[8]には詳細な記載が見当たりませんでしたが、標準設定ではギア比が0.75〜5.49までの24段階の仮想ギアが用意されています[9].

この0.75〜5.49のギア比は、現実のギアで言えばフロントが60/30、リアが11〜40の組み合わせに相当します[9]。また、Zwiftの仮想ギアは現実のギア比におけるクロスレシオが存在しないため、各ギア間の抵抗変化が最小限に抑えられるという利点があります。

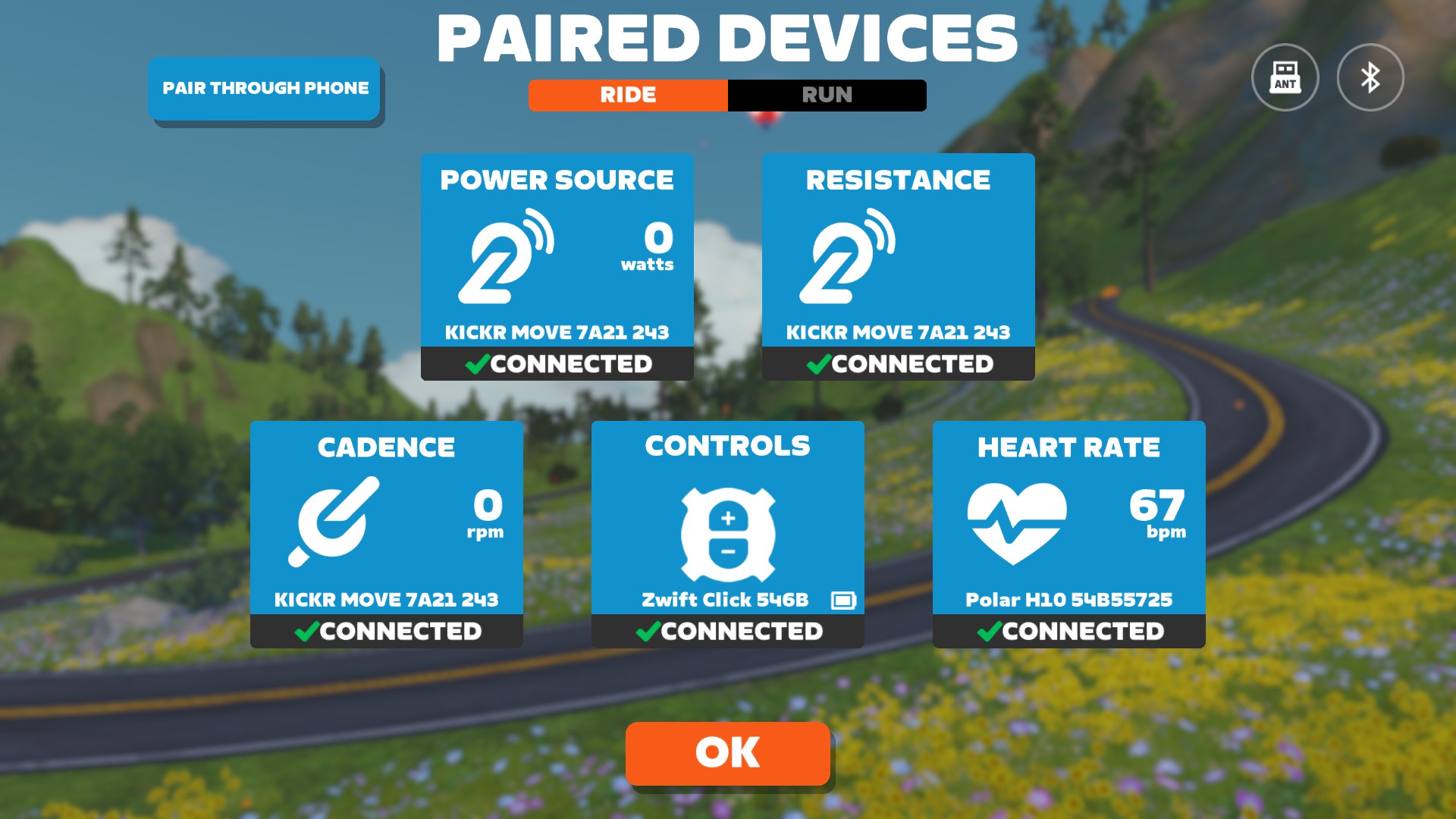

Zwift Clickのセットアップ

購入品には紙のマニュアルが付属していますが、簡略的なため、こちらもZwift公式[4]のチュートリアル動画を参考にセットアップを進めるのがおすすめです。

公式チュートリアルでは、まずZwift Companionアプリから手順を進める方法が紹介されていますが、Zwift単体でのセットアップも可能です。ただし、ZwiftからはZwift Clickのファームウェア更新が行えず、更新にはZwift Companionアプリが必要となります。

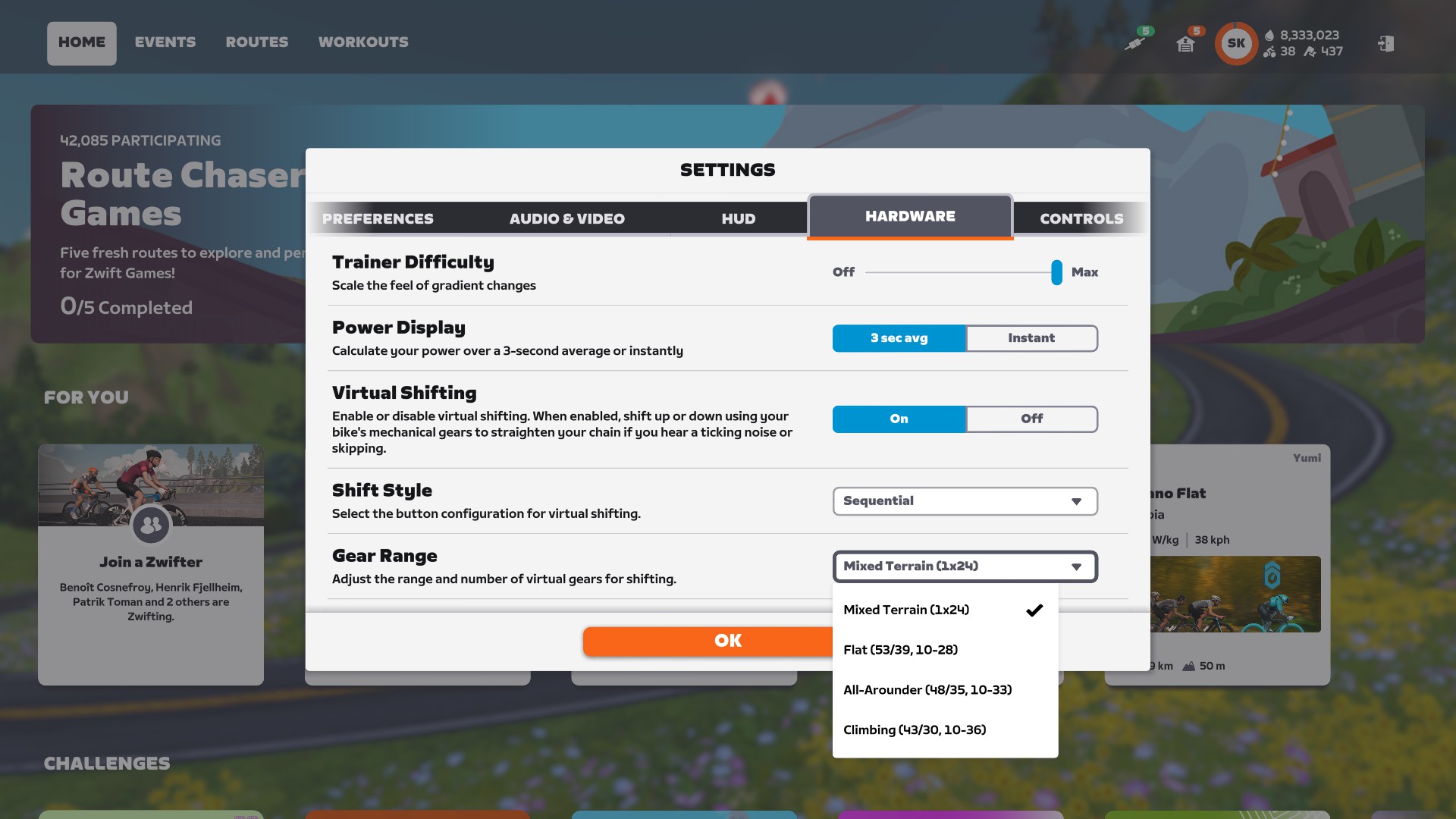

仮想ギヤレンジの設定

標準の仮想ギヤ比に加え、「My Setting → Hardware」に表示される「Gear Range」からギヤ比を変更することが可能です。Zwiftでは極端なクライミング勾配がないため、実走でのクラシックなギア比であるFlat(53/39、10〜28)を選択するのも一案です。

シフティングスタイルの設定

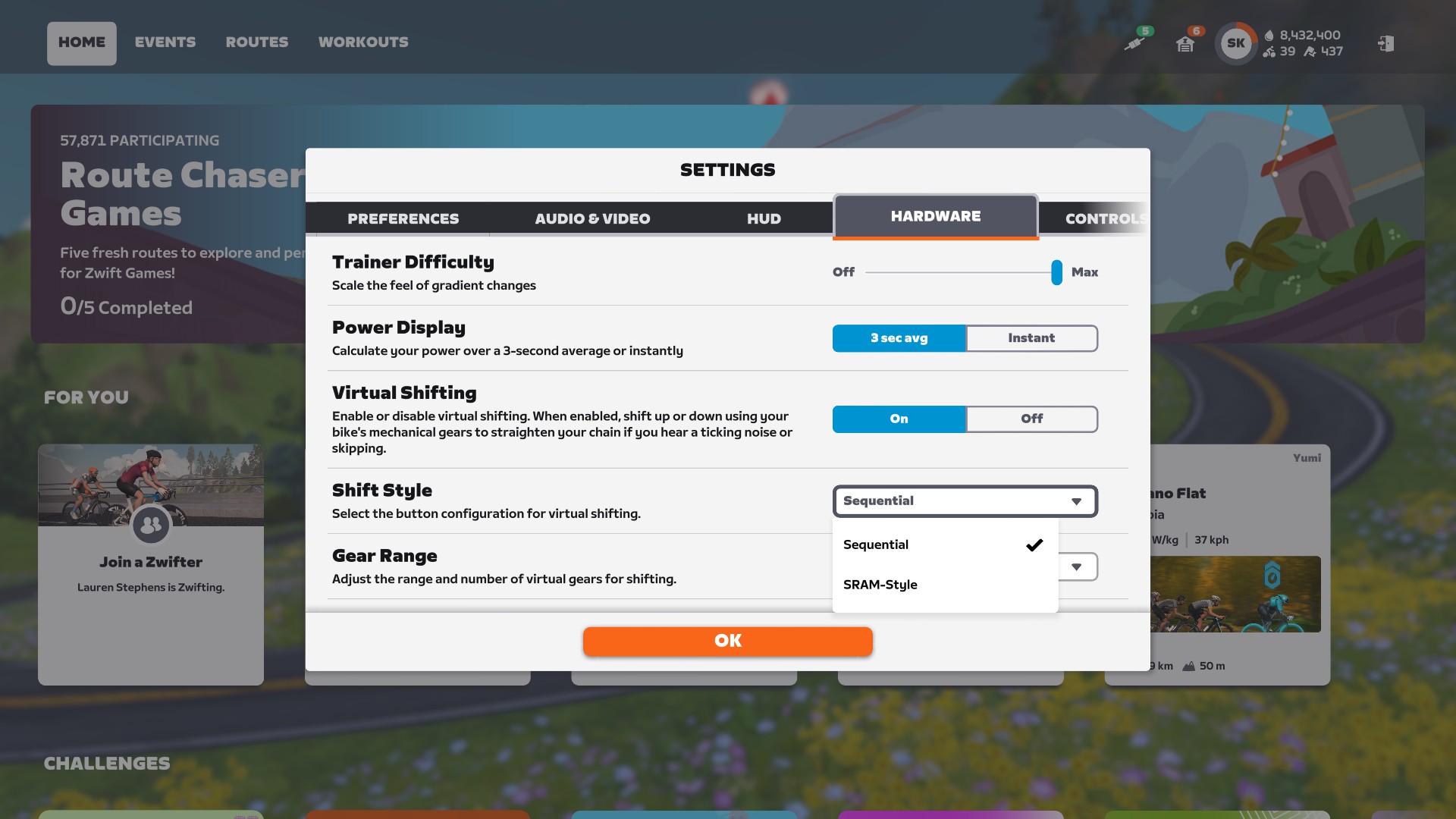

また、ギア変更方式として、「Shifting Style」の選択も可能です。標準の、クリックするたびに順番にギアが変わる「Sequential」モードのほか、「Shimano Style A」「Shimano Style B」や「SRAM Style」のオプションがあります。

Zwift Clickでは「Shimano Style 」は利用できません[9]が、「SRAM Style」はフロントシングルなモードとして選択可能です。Zwiftから公式の説明は見当たりませんが、「Shimano Style」や「SRAM Style」のオプションについては、「Sequential」モードと比較すると、実際のディレイラーの動きが模擬されているようです。

Zwift COG & CLICKを利用してみて

Zwiftのバーチャルシフティングは、リアルな走行感覚を維持しながら、機械式では得られない快適なシフティング体験を提供してくれます。機械式では実現できない快適さもある反面、実走とは異なる点もあるため、ある程度の適応期間が必要です。

◎ 静かで変動が少ないシフティング体験

Zwiftの仮想ギアは、現実のギア比におけるクロスレシオがなく[9]、ギア変更時の負荷変動が少なく、スムーズなペダリングが可能です。さらに、ディレイラーの移動がないため非常に静かです。

また、変速時に機械式シフトのようにペダルを緩める必要がなく、むしろ意識的に踏み込むことで効率的かつ、レースでは戦略的なシフティングが実現できそうです。機械式では、無意識にペダルを緩めていると思いますが、Zwiftにおける優位性となるでしょう。

◯ シフティング感覚の違い - 遅延の違和感

Zwiftの標準「Sequential」モードでは、機械式の段階的な変化ではなく、緩やかでリニアな負荷変更が発生します。機械式のガツンとした変化とは異なり、滑らかな負荷の変化のためでしょうか、慣れるまでは、シフティングの遅さを感じることがあります。

変速時間の違いでしょうか、それとも段階的なガツンとしたギヤの変化がないためでしょうか、顕著となるクライミング区間では、実走の感覚でシフティングすると、勾配変化が終わってからシフティングが完了するような、遅延の感覚があります。

◯ 「SRAM Style」モードの選択

慣れるにつれ「Sequential」モードの遅延の違和感は減少してきますが、「Shifting Style」として「SRAM Style」モードも提供されています。慣れるまでは、「SRAM Style」モードの方が、より実走に近いシフティング感覚があり、体感的な遅延の減少が感じられました。「SRAM Style」は、フロントシングルなモードとして、表示が「GEAR 1-ギア数」の形式になります。

仮想ギアのシフティングに慣れてはいきますが、「SRAM Style」が、実際のディレイラーの模擬を目的としているとすれば、今後のZwiftのアップデートでの改善も期待できるかもしれません。いずれにしろ機械式とは感覚の違いはあり、慣れるまでは、早めにシフティングするなどの適応が必要となります。

まとめ

Zwift COG & CLICKは、シンプルな装着方法とリアルな走行感覚を提供することで、バーチャルトレーニングの楽しさと効果を大いに高めてくれます。変速による変動負荷が少なく、静かでスムーズなペダリングが可能なため、長時間のトレーニングにも適しています。また、レース向けにも、変速時にも踏み込みが可能なため、戦術的に走行することができます。また、なにより機械的なシフトがないため、静かな環境でのトレーニングにも最適です。

Zwift COG & CLICKは、機械式にはない快適なシフティング体験を提供してくれる反面、実走とは異なる点もあるため、ある程度の適応期間が必要です。実走との違いも理解しての活用も重要ですが、非常に魅力的なアイテムです。ぜひ、Zwift COG & CLICKで、Zwiftの新たな体験を実感してみてください。

- [1] Zwift Cog & Click | Smart Trainer Upgrade | Accessories

- [2] All About Zwift Cog: Versions, Installation, and More | Zwift Insider

- [3] Zwift Readyの互換性

- [4] Zwift - YouTube

- [5] Zwift Cog (No Freehub) Set Up + - YouTube

- [6] Mounting Your Bike On Cog V2 - YouTube

- [7] シマノ ディーラーマニュアル カセットスプロケット

- [8] Zwift CogとClick FAQ

- [9] All About Virtual Shifting in Zwift | Zwift Insider

- [10] Installing Your Zwift Click - YouTube

- [11] Wahoo ZWIFT CLICK COG UPGRADE KIT/ワフー ズイフト クリックコグ アップグレードキット/KICKR MOVE、KICKR(v6)、KICKR CORE対応 | Intertec Online Store

- [12] Wahoo KICKR (2020) + KICKR CLIMBのZiwft環境で試してみたこと – CyberGarage (Bike)

- [13] Wahoo KICKR MOVE + KICKR CLIMBを試してみて – CyberGarage (Bike)

- [14] Zwift Hub One In-Depth Review (with Zwift Cog & Click!)