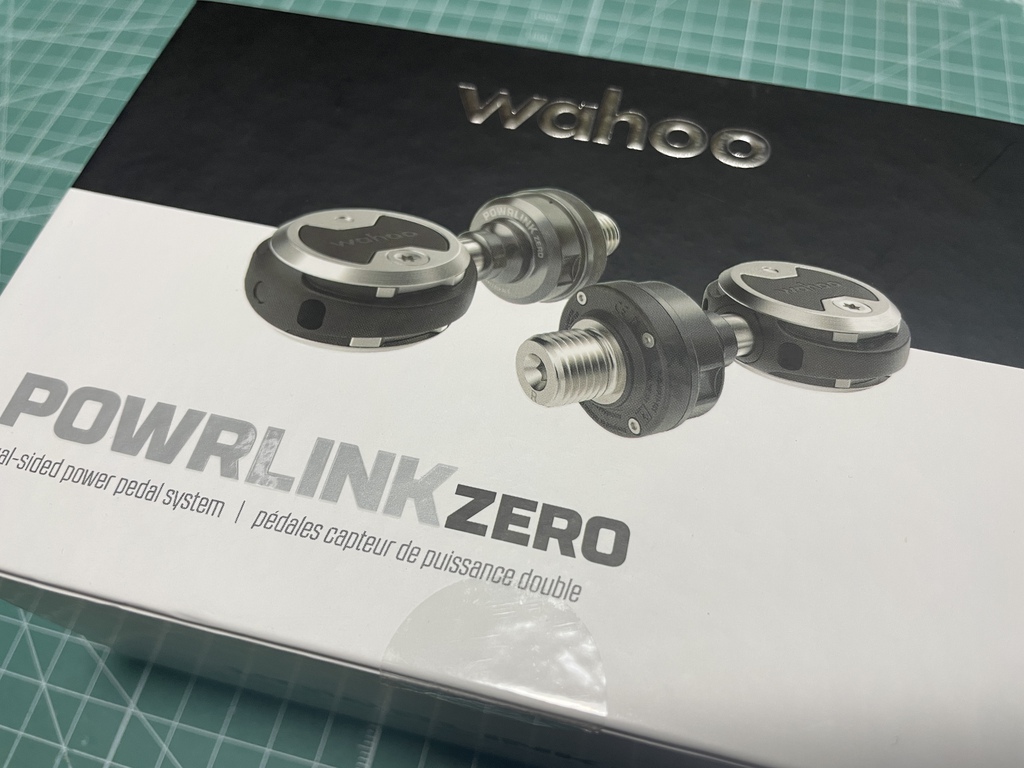

2020年末に購入[1]したWhoo KICKR (2020)が故障してしまいました。サポートセンターに連絡を取りましたが、1年間の保証期間は過ぎており、サポートセンターとしては修理対応はでききないとの回答でした。残念ながら、廃棄せざるを得ない状況となり、結局は同社のKICKR MOVEの再購入[3]となりました。再購入に至るまでの、故障と問い合わせの状況についてまとめておきます。 故障状況 – 正常認識も出力が0W KICKRの故障は、特段の予兆もなく突然発生しました。Zwiftを起動して、普段通りKICKRも正常に認識され開始できたのですが、ペダルを回しても、いっこうに進みません。気がついてみると、ペダルを回してもパワーが常に「0W」の状態です。 ただ、今思えば、Zwiftの勾配にKICKR CLIMBが連動しない症状が発生したことがあったので、予兆だったのかもしれません。KICKRのLEDも正常に点灯、Zwiftのセンサー画面で認識され、ペダルを回す負荷の感触の変化もないものの、パワーは常に0Wと表示されたままの状態です。 KICKR CONNECT[2]で接続していたので、その他のANT+およびANT+FE-Cでの接続を試みましたが、いずれも同じ状況で、パワーが常に「0W」な状況は変わりませんでした。また、同様に、WahooのアプリでもKICKRは正常に認識されているもののん、アプリでもパワーが「0W」の状況でした。 Wahooサポートセンターへの連絡 今回のKICKRはWahooのダイレクトサイトでの購入品[1]です。以前にも、購入したKICKR CLIMBの故障経験もあり[1]、Wahooのサポートセンターに連絡を取りました。 STEP1: 購入経路の確認 最初に、Wahooのサポートセンターでは、ダイレクトサイトのみ購入品のみの対応ということで、購入証明書の提示とKICKR(V5)のシリアル番号の提示を求められました。ダイレクトサイト以外の購入については、基本的には購入した店舗へ連絡してから、日本代理店のインターテックでの対応となるとのことです。 また、正規代理店経由以外の並行輸入品については対応外、海外通販サイトでの購入の場合には、新品交換の依頼が基本となる旨の補足説明がありました。 STEP2: ファクトリースピンダウンによる校正 購入経路の確認を終え、Wahooサポートセンターの担当者からファクトリースピンダウン実行の指示がありました。このファクトリースピンダウンにより校正は、正確なドラッグ値を読み取り、再登録することで、アルゴリズムが使用中の出力を正確に計算できるようにする校正処理とのことです。 ただし、この校正作業は、製造時のに実施する作業であり、絶対に必要な場合を除き、行わないでくださいとの注意がありました。不適切な実施は、キャリブレーションテストでユニットに大きなドラッグが発生し、デバイスに損傷を与える可能性があるとのことです。 ○ STEP2-1: ファクトリースピンダウンの起動 ファクトリースピンダウンは、Wahooのアプリから実行できるのですが、その起動については非公開です。隠しコマンドとして実装されており、その起動方法はアプリのバージョンにより異なるようです。 基本的に、KICKR V5 (2020)以降は、自動補正のため、手動によるキャリぷレーション処理は不要とされています。ただし、この所定の隠しコマンドの入力より、通常(?)のスピンダウンと合わせて、ファクトリースピンダウンのメニューが表示されました。…

Wahoo KICKR(2020)の故障 – 保証期間後の対応について